Le Iaido

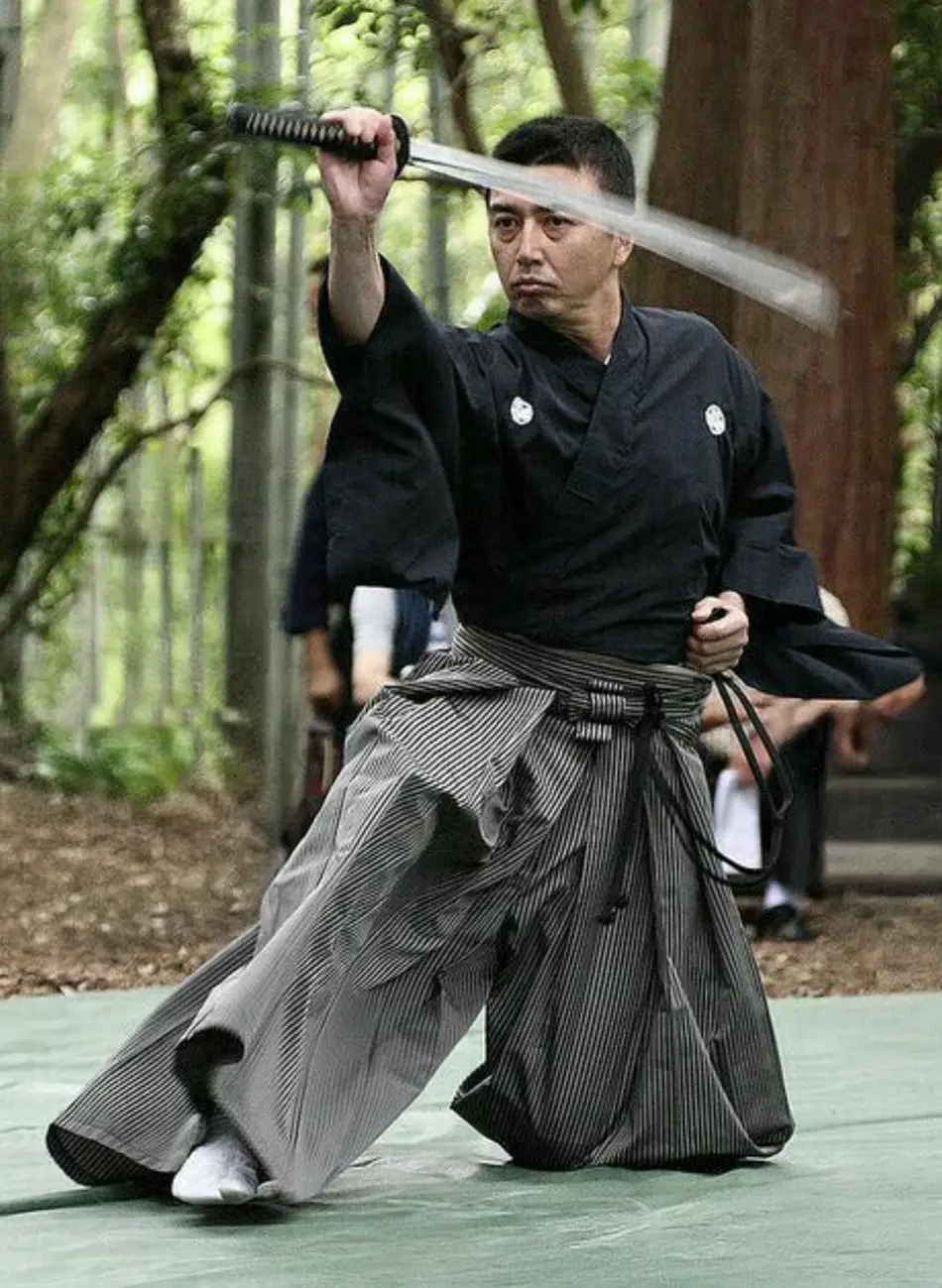

L'art de dégainer et de couper

en un seul mouvement

Le iaidō (居合道) est un art martial japonais ancien issu des traditions guerrières des samouraïs.

Son origine remonte au iai-jutsu (居合術), une discipline martiale apparue à la fin du XVIe siècle, époque marquée par de nombreuses luttes entre seigneuries féodales.

L’essence du iaidō réside dans l’art de dégainer et de porter une coupe en un seul mouvement, conjuguant vitesse, fluidité et justesse. Il s’agit d’une réaction immédiate à une menace.

La figure fondatrice du iaidō est Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1542-1621), considéré comme l’initiateur de la discipline telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui.

La tradition rapporte qu’il aurait reçu une révélation technique au cours d’une retraite méditative dans un sanctuaire de sa province.

Il créa l’école Shimmei Musō-ryū, laquelle évoluera en Musō Jikiden Eishin-ryū, l’une des écoles les plus influentes dans l’histoire du sabre japonais.

Les koryū

Les koryū (écoles traditionnelles) qui descendent de cet héritage perpétuent chacune un corpus technique distinct et une philosophie propre.

Quelques écoles importantes, mais il en existe beaucoup d'autres.

Le Musō Jikiden Eishin-ryū

privilégie la fluidité et le naturel des enchaînements

Le Musō Shinden-ryū

issu de la même lignée, approfondit la précision du geste.

Le Hōki-ryū

adopte une démarche directe et énergique.

Le Suiō-ryū

englobe également des armes comme le jō (bâton) ou le kusarigama (faucille avec chaîne), illustrant une vision martiale élargie.

Le Tamiya-ryū,

enfin, se caractérise par une rigueur esthétique marquée et un dépouillement gestuel. L’apprentissage dans ces traditions se rapproche d’un artisanat minutieux, fondé sur la patience, l’assiduité et l’humilité. Chaque kata véhicule une stratégie, un contexte historique et une conception spécifique du combat.

Le Seitei Iai ,

à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les arts martiaux japonais furent brièvement interdits, leur symbolique étant jugée trop militariste.

Ce n’est qu’au début des années 1950 qu’ils furent réintégrés dans la sphère éducative comme vecteurs de discipline et d’épanouissement personnel.

C’est dans cet esprit que fut fondée, en 1952,

la Zen Nippon Kendō Renmei (ZNKR)

afin de structurer et promouvoir le kendō et le iaidō dans des formes modernisées.

En 1969, la ZNKR dévoile une première série de sept katas standardisés, inspirés notamment du Musō Jikiden Eishin-ryū, du Musō Shinden-ryū et du Hōki-ryū.

Trois katas supplémentaires seront ajoutés en 1980, puis deux autres en 2000, portant à douze le nombre de formes du Seitei Iai, aujourd’hui largement utilisé pour les examens et les compétitions.

Le Seite iai constitue un tremplin accessible pour les néophytes, leur permettant d’acquérir des bases techniques solides. Il sert également de socle commun pour l’enseignement.

Mais nombre de pratiquants choisissent ensuite d’intégrer une école traditionnelle, désireux d’explorer davantage les dimensions historiques, techniques et spirituelles du sabre japonais.

La pratique du iaidō devient alors une voie d’évolution personnelle.

Elle engage l’esprit dans une recherche d’attention (zanshin), de vacuité mentale (mushin) et de présence unique (ichi-go ichi-e). Au-delà du geste martial, c’est un cheminement intérieur qui influence la manière d’être, d’agir et de percevoir le monde.

Musō Jikiden Eishin-ryū (無双直伝英信流)

Le Musō Jikiden Eishin-ryū est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses écoles de iaidō encore pratiquées aujourd’hui. Elle se revendique comme l’héritière directe de l’enseignement de Hayashizaki Jinsuke Shigenobu, considéré comme le fondateur du iaijutsu moderne vers la fin du XVIe siècle.

Le nom de l’école signifie littéralement :

Musō « sans égal »

Jikiden « transmission directe »

Eishin-ryū du nom posthume d’un maître clé de la lignée, Hasegawa Chikaranosuke Eishin, qui vécut à l’époque d’Edo (XVIIe siècle). La combinaison du nom reflète l’engagement de l’école à préserver une tradition pure, inaltérée et fidèle à son origine.

L’école descend directement de la Shimmei Musō-ryū, fondée par Hayashizaki.

Elle s’est transmise à travers une lignée ininterrompue de maîtres, dont Hasegawa Eishin est le 7e sōke (maître de l’école) reconnu. Elle s’est divisée historiquement en deux grandes branches : Tanimura-ha Shimomura-ha Ces deux lignées ont finalement fusionné dans ce qu’on appelle aujourd’hui le Musō Jikiden Eishin-ryū, tel qu’enseigné notamment par Ōe Masaji au début du XXe siècle.

L’école se distingue par un enchaînement fluide de mouvements exécutés depuis les positions seiza, tatehiza, ou debout. Le travail s’articule autour de trois niveaux :

Shoden : formes simples, souvent en seiza, issues de l’école Ōmori-ryū, intégrée plus tard.

Chūden : katas en tatehiza, transmis par Hasegawa Eishin.

Okuden : techniques avancées, debout ou assises, parfois avec des applications à deux sabres (nitō).

L’accent est mis sur :

Maai (gestion de la distance),

Hyōshi (rythme),

Zanshin (vigilance résiduelle après le mouvement), Et la cohérence globale du geste et de l’intention martiale.

Le MJER est très répandu au Japon, avec de nombreux dôjôs affiliés à la Zen Nihon Iaido Renmei (ZNIR), mais aussi enseigné à l’international.

Il est considéré comme une école « vivante », où le kata est porteur d’un enseignement technique et spirituel : chaque mouvement contient un contexte tactique, une intention, une forme de transmission orale implicite.

Il constitue également l’une des sources majeures des formes Seitei Iai créées par la ZNKR.

Musō Shinden-ryū (無双神伝流)

Fondée par Nakayama Hakudō au début du XXe siècle, cette école moderne découle du Musō Jikiden Eishin-ryū.

Son nom évoque une « transmission divine

inégalée ».

Elle a joué un rôle clé dans l’élaboration du Seitei Iai de la ZNKR. Son enseignement est structuré en trois niveaux — Shoden, Chūden et Okuden — correspondant à des étapes progressives de compréhension. L’école valorise la clarté, la précision posturale et l’harmonie entre mouvement et respiration. -

Hōki-ryū (伯耆流)

Établie au XVIIe siècle par Katayama Hōki-no-Kami Hisayasu, cette école se développe dans la province de Hōki. Elle adopte une approche sobre et réaliste du combat : mouvements réduits, efficacité directe, gestes puissants.

Moins orientée vers l’esthétique, elle délaisse souvent les formes assises pour se concentrer sur des séquences debout. Elle reste aujourd’hui une école emblématique du dépouillement martial et de la rigueur technique.

Suiō-ryū Iai Kenpō (水鷗流 居合剣法)

Créée par Mima Yoichizaemon Kagenobu au XVIIe siècle, cette école se distingue par sa diversité technique. Elle associe au sabre d’autres armes comme le jō ou le kusarigama, et inclut des techniques de contrôle et de désarmement. Elle se caractérise par une grande richesse tactique et une adaptabilité à de multiples contextes. Son enseignement exige une implication intellectuelle et corporelle complète.

Tamiya-ryū (田宮流)

Fondée par Tamiya Heibei Narimasa, cette école incarne un idéal esthétique proche du bushidō.

Elle fut longtemps prisée par les daimyōs pour sa rigueur formelle.

Le Tamiya-ryū privilégie la pureté du geste, la maîtrise corporelle absolue et une grande économie de mouvement.

Les enchaînements y sont d’une précision presque cérémonielle, révélant une approche où la beauté formelle rejoint l’efficacité.